LEONCE & LENA

frei nach Georg Büchner

Ein Stück über Liebe, Macht, Freiheit und den Sinn des Lebens

Büchners LEONCE UND LENA (geschrieben 1836) ist einerseits eine romantische Komödie, anderseits eine politische Satire. Die Charaktere im Stück sind in ihrer Skurrilität und Überzeichnung vergleichbar mit Comic-Figuren. Der teils romantische Inhalt wird von Büchner zwar bewusst eingesetzt, aber zugleich auch ironisiert. Das Romantische führt sich dabei quasi selbst ad absurdum. Die beiden winzigen Königreiche „Popo“ und „Pipi“, eine Anspielung auf die provinzielle Kleinstaaterei zur Zeit des Deutschen Bundes, dienen auch der Karikatur.

Auch wenn Büchners Werk auf den ersten Blick in ein Lustspiel gekleidet ist, behandelt es doch gesellschaftsrelevante Themen wie Zwangsheirat, Freiheit, politische Verantwortungslosigkeit und Dekadenz.

Inhalt

Der Prinz Leonce ist der Sohn des Königs Peter vom Reiche Popo, einem kleinen Staat, der an die vielen Kleinstaaten vor Gründung des Deutschen Reichs 1871 erinnert. Leonce ist von seiner Affäre zu der Tänzerin Rosetta gelangweilt und beendet die Beziehung. Er ist allerdings keinesfalls mit der Entscheidung seines Vaters einverstanden, ihn mit der ihm unbekannten Prinzessin Lena aus dem Königreich Pipi zu verheiraten. Der Prinz entschließt sich zu fliehen.

Mit seinem treuen Diener Valerio, einem faulen Genussmenschen, reist er Richtung Süden. Auf dem Weg nach Italien begegnen die beiden Reisenden unverhofft zwei Frauen. Es handelt sich um die Prinzessin Lena aus dem Königreich Pipi, die ebenfalls mit ihrer Dienerin vor der Zwangshochzeit mit dem ihr fremden Leonce geflohen ist.

Ohne die Identität des anderen zu kennen, verlieben sich Leonce und Lena.

Sie beschließen gemeinsam in ihre Heimat zurückzukehren und gegen den

Willen ihrer Familien zu heiraten. Im Königreich Popo wird bereits alles für die Hochzeit vorbereitet, doch König Peter und sein Zeremonienmeister sind beunruhigt, weil das Brautpaar nicht anwesend ist. Vom Schloss kann man das ganze Königreich überblicken, sodass kurz vor der Hochzeit vier Gestalten entdeckt werden.

Es handelt sich um die beiden Diener*innen und Leonce und Lena, die allerdings als Automaten verkleidet nicht erkannt werden. König Peter entscheidet sich, die Hochzeit „in effigie“ an den Automaten vorzunehmen, das heißt symbolisch, da von den beiden Königskindern keine Spur ist.

Nach der Zeremonie nehmen Leonce und Lena ihre Masken ab, doch anstelle ihren Eltern einen Streich gespielt zu haben, erkennen sie, dass sie dem Wunsch ihrer Eltern entsprochen und den für sie vorherbestimmten Partner geheiratet haben.

Georg Büchner

Karl Georg Büchner (1813 – 1837) ist einer der bedeutendsten Dramatiker der deutschen Literaturgeschichte. Obwohl er nur 23 Jahre alt wurde, zählt Büchner bis heute zu den wichtigsten Vertretern der Epoche des Vormärz (1815 – 1848).

Georg Büchner war ein politischer Schriftsteller. Er schrieb Dramen und

Flugblätter, in denen er die sozialen Missstände seiner Zeit kritisierte und die

Bauern und Bürger zum Kampf gegen die adelige Oberschicht aufrief. Damals war Büchner seiner Zeit weit voraus, doch heute sind seine Werke nicht wegzudenken aus der deutschen Literatur. Georg Büchners Dramen „Dantons

Tod“ (1835) und „Woyzeck“ (1837) oder das Lustspiel „Leonce und

Lena“ (1836) sind fixer Bestandteil auf den Spielplänen internationaler Theaterhäuser.

„O, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende.“ - Leonce

Österreich-Tournee:

Burgenland

12.9.2024 / 11 Uhr / E_Cube Eisenstadt

Salzburg

19.9.2024/ 10 + 19:30 Uhr / Kleines Theater Kartenreservierung

Wien

30.9.2024 / 10 + 19:30 Uhr / Theater Arche

1.10.2024 / 10 + 19:30 Uhr / Theater Arche

Oberösterreich

8.10.2024 / 11 + 19:30 Uhr / Tribüne Linz

Steiermark

12.11.2024 / 11 Uhr / Kristallwerk Graz (TimeOut-Festival)

Kartenreservierung unter 0660/8672446 oder office@theater-wozek.at

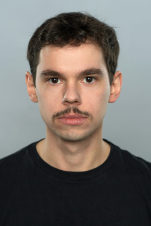

Max Glaz

Julia Wozek

Selina Heindl

wurde 1996 geboren.

Im Jahr 2022 absolvierte sie erfolgreich ihr Diplom in Sozialpädagogik. Nebenbei arbeitete Selina als Model und wirkte in verschiedenen Werbespots und Musikvideos mit.

Im Herbst 2022 folgte sie ihrer Leidenschaft für die Schauspielkunst und begann ein Schauspielstudium an der Schauspielschule Krauss in Wien. Seitdem hat sie in mehreren Kurzfilmen mitgewirkt und wertvolle Bühnen- und Theatererfahrungen gesammelt. Derzeit befindet sie sich im zweiten Jahr ihres Schauspielstudiums.

Georg Müller-Angerer

wurde am 9.Jänner 1998 in Wien geboren und wuchs in Laxenburg auf.

2018 begann er seine Ausbildung an der Schauspielakademie Elfriede Ott,

welche er im Herbst 2021 abschloss.

Zuletzt spielte er im immersiven Theaterstück „Homo Infinitus“ des KünstlerInnen- Kollektiv-Ensemble „K.ü.k.e.n.“ und in „Oma oder Alles Paletti“ in der Freien Bühne Wieden.

Regie:

Karl Wozek

Dozent an der Schauspielschule Krauss, Regisseur, Schauspieler, Autor

1992 hat er mit der staatlichen Bühnenreifeprüfung sein Schauspielstudium abgeschlossen.

Von 1991 - 2007 war er als Schauspieler in Österreich, Deutschland, Russland und Italien tätig.

1996 gründete er den Kulturverein theater.wozek.

Seit 1997 arbeitet er als Regisseur in Wien, Graz, Salzburg, Linz, Prag, Berlin, …

Seit 2020 Dozent an der Schauspielschule Krauss.

Filme: Die Linien des Lebens (DokuFilm), Ein Tag, eine Nacht und ein bisschen Morgen (Spielfilm), Pinata zum Nachtisch (Kurzfilm), Rendezvous an der Grenze (Spielfilm)

Medien

Lena als Revolutionärin und Büchner beim Schreiben seines Stückes

„Leonce & Lena“, ein Theaterstück von Georg Büchner, wird recht oft gespielt. Vordergründig eine lustige Geschichte zweier Königskinder, die von ihren Eltern zwangsverheiratet werden sollen und dies jeweils ablehnen und abhauen. In Italien treffen sie – ohne zu wissen wer die/der andere ist – aufeinander, verlieben sich…

Satire

Schon allein mit der Auswahl der Namen für die beiden Königreiche Popo und Pipi zeigte der Autor Georg Büchner (1813 – 1837), dass er mehr als ein Lustspiel im Sinn hatte. Erst recht verpackt er in so manche Szene an den beiden Höfen satirische Kritik an der Herrschaft von Monarchen und Höflingen. Und durch die Münder der beiden Königskinder aufmüpfige Gedanken gegen absolute Herrschaft, für Freiheit und Demokratie.

Dieses Stück gibt es neuerdings in einer besonderen Version – und das von einem großteils sehr jungen Ensemble von „Theater Wozek“. Diese Version hatte vor Krampus und Nikolo im Theater am Steg in Baden bei Wien eine zurecht vielbejubelte Premiere. Ausgehend vom Konzept des Theatergründers Karl – mit Künstlernamen Wozek, der sicher nicht ganz zufällig Ähnlichkeit mit Georg Büchners „Woyzeck“ hat – entwickelte er gemeinsam mit den fünf Schauspieler:innen Vinzent Gebesmair, Max Glatz, Selina Heindl, Georg Müller-Angerer und Julia Wozek (Transparenzinfo: Tochter aber sicher nicht deswegen im Ensemble) diese Fassung, die in der Vollversion ca. zwei Stunden (einschließlich einer ¼-stündigen Pause) dauert; für Jugendliche deutlich zeitlich reduziert.

Rahmenhandlung mit Büchner

Auffälligste Neuerung: Georg Büchner spielt in einer Rahmenhandlung mit und macht das Schreiben genau dieses Stücks zu seinem Thema. Fluchend, dass ihm nur wenig Zeit bleiben, weil er Geld braucht und das Stück für einen Wettbewerb einreichen will, dessen Einsendeschluss schon in drei Wochen ist. Also braucht es schleunigst Personal – und dieses fällt von den Seiten auf die Bühne – um sich in die jeweiligen Figuren zu materialisieren.

Max Glatz gibt nicht nur den ruhelosen, immer wieder fast verzweifelten Autor, sondern auch den eher irrlichternden König Peter, Leonces Vater. Und hier auch Petra, Königin von Pipi und Mutter von Lena.

Diese Lena (Julia Wozek, die auch Leonces anfängliche Geliebte Rosetta, einen Grenzsoldaten, eine Bäuerin, einen Kammerdiener und einen Fisch spielt) hat hier weit mehr Text als im Original – an den sich die Theater-Wozek-Version ansonsten sehr weitgehend hält. Lena und ihre Gouvernante Franziska – gespielt von Selina Heindl (die weiters in die Rollen von Präsident, Grenzsoldat, Postbotin und Medizinassistentin schlüpft) – kriegen gleich viel Spielraum und -zeit wie das männliche Duo Leonce (Vinzent Gebesmair – nebenbei noch Boy, Landrat, Medizinassistent) und sein Adlatus Valerio (Georg Müller-Angerer, der noch Gräfin, Kammerdiener, Bauer, Medizinassistent spielt).

Revolutionär

Lena, in deren Rolle sich Julia Wozek – wie in vielen anderen Stücken oder auch im TV (unlängst in einem Tatort) – spielfreudig austobt, darf Revolutionärin spielen – mit Texten aus Georg Büchners revolutionärem, illegalem Flugblatt „Der Hessische Landbote“ aus dem die im Stück mehrmals zitierte Parole wohl die bekannteste die von der französischen Revolution übernommene ist: „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ Büchner, der daraufhin im echten Leben steckbrieflich gesucht wurde, musste aus dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt flüchten – nach Straßburg.

Womit in diese „Leonce & Lena“-Version noch mehr Büchner, sicher auch der revolutionäre Geist aus seinem „Dantons Tod“ einfließt.

Brotberuf

Aus seinem anderen kurzen 24-jährigem Leben, dem als Mediziner, baute Theater Wozek auch noch eine Szene: An der Uni Zürich präsentiert Büchner seine Forschungsergebnisse über das Nervensystem von Barben („Proletarier unter den Fischen“). Die reale Vermutung, dass er sich dabei einmal verletzt und infiziert haben könnte, wird hier zum Faktum. Dafür wird jenes Faktum ausgelassen, dass Büchner in Wirklichkeit den Einsendeschluss verpasst und sein Manuskript ungelesen zurückbekommen hat. Uraufgeführt wurde „Leonce und Lena“ (geschrieben 1836) lange nach seinem Tod (1837) erst im Jahre 1895.

Spielrausch

Die fünf Schauspieler:innen, die nicht nur ihre Rollen, sondern auch dazu ganz schön viel Kostüme und Perücken wechseln müssen – ohne die bei großen Theatern üblichen Helfer:innen neben und hinter der Bühne – steigern sich in diesen teils grundverschiedenen Figuren, Geschwindigkeiten, Emotionen Attitüden in ihrer Spielfreudigkeit fast in einen wahren Spielrausch. Nun ist das Stück noch für zwei Schul-Vormittagsvorstellungen – einmal in Korneuburg, dann in Amstetten – zu sehen, bevor es rund um das Semester-Ende in einer Tournee noch in mehreren weiteren niederösterreichischen Städten und im März in Wien zu erleben sein wird.

Auf dem Link sieht man auch Fotos

Moderne und zeitgemäße Interpretation von Büchner

BADEN. Das Stück "Leonce und Lena" ist bereits über 185 Jahre alt, und trotzdem ist es aktuell. Einerseits eine romantische Komödie, andererseits eine politische Satire. Geschrieben 1836

zeigt es sehr vielschichtig die gesellschaftsrelevanten Aspekte wie Zwangsheirat, der Wunsch nach persönlicher Freiheit und politische Verantwortungslosigkeit und Dekadenz bis hin zur absoluten

Langeweile.

Die Charaktere sind bei ihren Handlungen und Taten an Skurrilität nicht zu überbieten und und vergleichbar mit Comic-Figuren, die bewusst überzeichnet sind. Büchner stellt dem romantischen

Inhalt, der in vielen Szenen gut sichtbar wird, eine gehörige Portion an Selbstironie gegenüber. Etwa wenn der Staatsrat bedingungslos den plötzlichen Eingebungen des gelangweilten Königs folgt

oder die Prinzessin aus ihrer gewohnten Umgebung ausbricht und plötzlich zur klassenkämpfenden Revolutionärin wird.

Die winzigen Königreiche „Popo“ und „Pipi“, eine Anspielung auf die provinzielle Kleinstaaterei zur Zeit des Deutschen Bundes, erscheinen wie eine Karikatur wo die handelnden Personen wie Marionetten

agieren und "für das Volk denken".

Moderne Elemente und Musik

Das Ensemble zündet ein buntes Feuerwerk mit modernen musikalischen Einlagen, Tanz und Beweglichkeit. Auch wenn man in ganz wenigen Szenen plötzlich und völlig unkompliziert in die moderne Jugendsprache wechselt oder tagespolitische Aktualität einbaut, bleibt man den ganzen Abend über ganz nah am Original-Text und das tut der Inszenierung sehr gut. Dabei stört es auch nicht, dass alle Schauspielerinnen und Schauspieler in Doppelrollen spielen. Im Gegenteil: Gerade die Doppelrollen unterstreichen die Vielseitigkeit und Wandelbarkeit des gesamten Ensembles. Max Glaz, Julia Wozek, Selina Heindl und Georg Müller-Angerer sowie Vincent Gebesmair zeigen in den knapp zwei Stunden unter der Regie von Karl Wozek ihr ganzes schauspielerisches Talent und beweisen, dass man Büchner nach über 185 Jahren modern und zeitgemäß auf die Bühne bringen kann. Ein Premierenabend mit viel Applaus am Ende des Abends im Theater am Steg.

LEONCE & LENA IM STADTSAAL KORNEUBURG

Am vergangenen Dienstag durften die Schülerinnen und Schüler der BHAK Korneuburg, eine außergewöhnliche Theatererfahrung genießen. Der Besuch des Stücks „Leonce und Lena" im Stadtsaal wurde zu einer einzigartigen Privatvorstellung, da die Schülerinnen und Schüler der BHAK aufgrund des ungemütlichen Wetters die einzigen Gäste waren.

„Leonce und Lena", ein Stück des deutschen Dramatikers Georg Büchner, entführt die Zuschauer in eine Welt der romantischen Komödie. Die Geschichte handelt von den beiden Protagonisten Leonce und Lena, die ihrer vorbestimmten Ehe entfliehen und dabei in absurde, humorvolle und nachdenkliche Situationen geraten. Georg Büchner, einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Vormärz, verfasste dieses Stück, das bis heute für seine tiefgehende Satire und die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen bekannt ist.

Die Niederösterreichin

Fotos von Hilde Heilig 4.12.2023

Wir bedanken uns für die Unterstützung